大振幅と小振幅で全然違う!増幅回路の周波数特性

実験キットとパソコンで学ぶアナログ電子回路教室

小振幅時の周波数特性を決めるGBW,大振幅時の周波数特性を決めるスルーレート

|

|---|

| 図1 OPアンプ増幅回路は,周波数が高くなるほど出力信号が縮んでいく性質がある.小さな信号ではゲイン帯域幅GBWで説明できるが,入力振幅が大きい場合は別の制限が支配的になる.画像クリックで動画を見る.または記事を読む.詳細は[VOD/Full KIT/data]実験キットとパソコンで学ぶAnalog Devicesアナログ電子回路教室 |

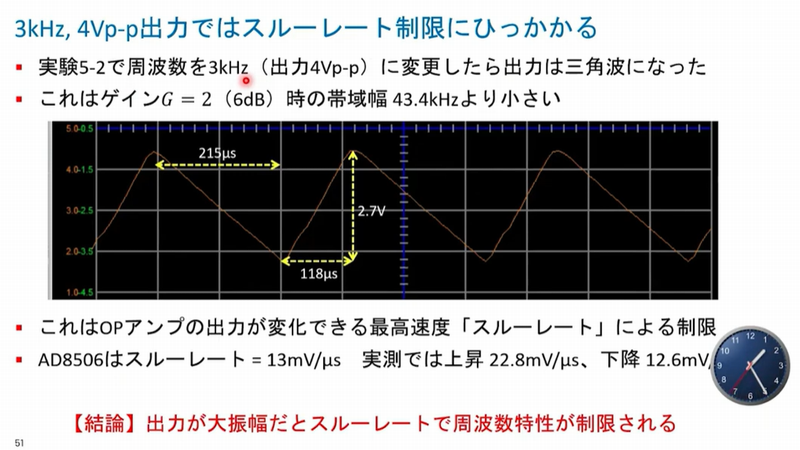

OPアンプ増幅回路は,周波数が高くなるほど出力信号が縮んでいく性質があります.小さな信号ではデータシートのゲイン帯域幅(Gain Bandwidth Product)で説明できますが,入力振幅が大きい場合は別の制限が支配的です.出力の変化速度が最大値に達することで,波形が正弦波ではなく三角波に近づく現象が発生します.これが大振幅周波数特性の考え方です.

小振幅で支配的な周波数特性

入力信号が小さい場合,OPアンプは線形範囲で動作します.ゲインを$A$,周波数を$f$としたとき,ゲイン帯域幅積$A・f$が一定であるため,周波数を上げると出力振幅が小さくなります.これはデータシートに示される一般的な周波数特性です.

小信号の解析においては次のような特徴があります.

- 波形は正弦波に近い

- 計算値と実測値が一致しやすい

- 高い周波数でも安定した特性を示す

大振幅で支配的な周波数特性

入力が大きくなると,OPアンプ出力の最大変化速度であるスルーレート(Slew Rate)が支配的です.スルーレートは単位時間あたりの最大電圧変化量を示し,$V /\mu s$で表されます.出力の上昇・下降速度が制限されるため,波形の上下が直線的に引き延ばされ,三角波に近づきます.

振幅と周波数が同じでも,以下の条件がそろうと波形は大きくひずみます.

- 出力振幅が大きい

- 周波数が高い

- スルーレートが小さいデバイスを使用している

実験条件では出力振幅が約2.7Vで,上昇時の傾きが約22.8mV/μs,下降時が約12.6mV/μsでした.下降側の値はデータシート規定の約13mV/μsと近く,スルーレート上限で動作していたことがわかります.結果として,理論上はもっと高い周波数まで増幅できるはずでも,実際には三角波に変形し,周波数特性が制限されていました.

学ぶべき技術的視点

増幅回路の評価では,次のポイントを押さえることが重要です.

- 小信号と大信号で特性は大きく変わる

- スルーレートは重要な設計パラメータ

- 周波数特性はデータシートの複数項目で決まる

増幅回路を正しく設計するためには,ゲイン帯域幅積だけで判断せず,入力振幅と必要な周波数に対してスルーレート余裕があるか確認することが必要です.これにより,信号劣化の少ない回路設計が可能になるという理解につながります.

〈著:ZEPマガジン〉参考文献

- [VOD/KIT/data]実験キットで学ぶ 初歩の電子回路設計,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD/KIT/data]実験キットで学ぶ 電源・アナログ回路入門,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD]アナログ・デバイセズの電子回路教室【A-D/D-Aコンバータの使い方】,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD]アナログ・デバイセズの電子回路教室【差動信号とその周辺回路設計技術】,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD]高精度アナログ計測回路&基板設計ノウハウ,ZEPエンジニアリング株式会社.