OPアンプで作る方形波発生器「弛張発振回路」

実験キットとパソコンで学ぶアナログ電子回路教室

発振の原理と波形生成

|

|---|

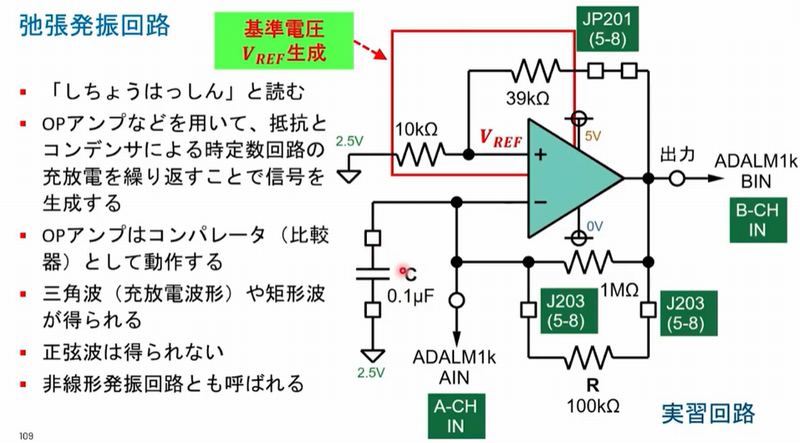

| 図1 弛張発振回路は,抵抗とキャパシタを組み合わせて自励信号を生成する回路.OPアンプはコンパレータとして動作し,充放電の繰り返しにより周期的な信号を出力する.画像クリックで動画を見る.または記事を読む.詳細は[VOD/Full KIT/data]実験キットとパソコンで学ぶAnalog Devicesアナログ電子回路教室 |

弛張発振回路は,抵抗とキャパシタを組み合わせて自励信号を生成する回路です.OPアンプはコンパレータとして動作し,充放電の繰り返しにより周期的な信号を出力します.この回路は非線形発振回路の一例で,得られる波形は三角波や方形波が基本です.

弛張発振回路はウィーンブリッジ型や期間型発振回路などと呼ばれることもあります.出力波形の制限はないため,設計に応じて波形の特性が変化します.

回路構成の要点

実習用回路では,次のような構成で弛張発振を実現しています.

- 容量:0.1μFのキャパシタを接続し,充放電時間を設定

- 抵抗:1MΩおよび100kΩの抵抗でタイミング回路を構成

- フィードバック:39kΩと100kΩで出力電圧を分割し,バイアスを生成

入力端は10kΩで構成され,OPアンプの非反転入力や出力との接続により発振条件を整えます.ジャンパJP2011を用いた接続により,回路内の電圧リフトが行われます.

発振の原理と波形生成

充放電回路では,キャパシタの電圧が一定のしきい値に達するとOPアンプがスイッチング動作します.この動作を繰り返すことで周期的な三角波が形成され,出力で方形波を得ることができます.波形の周期はキャパシタ容量と抵抗値の組み合わせに依存します.

回路内の抵抗と容量の値を調整することで,出力波形の周期や振幅を制御できます.これにより,希望する周波数の方形波発生器として使用可能です.

実験キットによる検証

実験キットを用いることで,回路の動作を直接観察できます.抵抗値やキャパシタ容量を変更することで,周期や出力電圧の変化を確認可能です.これにより,弛張発振回路の設計原理を体感的に理解できます.

OPアンプの特性,充放電タイミング,フィードバック構成が発振の安定性と波形に影響を与えるため,各要素を適切に選定することが重要です.これらを理解することで,安定した方形波発生器を設計できます.

〈著:ZEPマガジン〉参考文献

- [VOD/KIT/data]実験キットで学ぶ 初歩の電子回路設計,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD/KIT/data]実験キットで学ぶ 電源・アナログ回路入門,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD]アナログ・デバイセズの電子回路教室【A-D/D-Aコンバータの使い方】,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD]アナログ・デバイセズの電子回路教室【差動信号とその周辺回路設計技術】,ZEPエンジニアリング株式会社.

- [VOD]高精度アナログ計測回路&基板設計ノウハウ,ZEPエンジニアリング株式会社.