[技術連載]

5G時代の先進ミリ波ディジタル無線実験室

[Vol.8 初めての28GHzミリ波伝搬実験]

次世代高速移動通信と高分解能レーダのキー・テクノロジ

- 著者・講師:株式会社ラジアン(加藤 隆志/Takashi Katou)

- 企画編集・主催: ZEPエンジニアリング株式会社

- 関連製品:[KIT]ミリ波5G対応アップ・ダウン・コンバータ MkⅡ(mz-mmcon1後継機)

- 関連製品:[KIT]ミリ波5G対応アップ:ダウン・コンバータ(生産終了品)

- 関連製品:[KIT]実験用800M~6GHz 広帯域90°ハイブリッド

- 関連製品:[KIT]実験用27.5G-29.5GHzバンド・パス・フィルタ

- 関連製品:[KIT]実験用28GHzミリ波パッチ・アンテナ

- 関連製品:[VOD/KIT]GPSクロック・ジッタ・クリーナ

- 関連製品:[VOD]MATLAB/Simulink×FPGAで作るUSBスペクトラム・アナライザ

- 関連製品:[VOD/KIT]3GHzネットアナ付き!RF回路シミュレーション&設計・測定入門

- 関連製品:[VOD/KIT]3GHzネットアナ付き!初めてのIoT向け基板アンテナ設計

- 関連製品:[VOD/KIT]初めてのソフトウェア無線&信号処理プログラミング 基礎編/応用編

- 関連製品:[VOD]Pythonで学ぶ マクスウェル方程式 【電場編】+【磁場編】

- 関連製品:[VOD]Pythonで学ぶ やりなおし数学塾1【微分・積分】

- 関連製品:[VOD]Pythonで学ぶ やりなおし数学塾2【フーリエ解析】

- 関連記事:超長距離無線LoRaからローカル5Gまで!GNU Radio×USRPで作るソフトウェア無線機

【Index】

- Vol.1 ミリ波の性質と広帯域通信の実験環境

- Vol.2 反射の起こらない線路を作る

- Vol.3 電磁波の漏れが少ない伝送線路

- Vol.4 信号が減衰しない基板

- Vol.5 高周波センスを磨く!スミス・チャート

- Vol.6 部品や伝送線路の入出力特性モデル「$S$パラメータ」

- Vol.7 高速データ伝送 成功の鍵「群遅延」

- Vol.8 初めての28GHzミリ波伝搬実験

- Vol.9 帯域優先?精度優先?2種類の周波数変換方式

超低$C/N$!mz-mmcon1 後継機 z-mmcon2 誕生

写真Aに示すのは,1台でミリ波を使ったディジタル無線通信が可能な$I/Q$変調&周波数コンバータ“z-mmcon2”(開発:ラジアン)です.ミリ波5G対応アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1の後継機です.

スペック

- 送信周波数範囲:24.0G~44.0GHz

- 送信出力範囲:+10~-29dBm(信号の条件 CW)

- 送信ゲイン範囲:+20~-19dB($I/Q$動作時)

- 受信周波数範囲:24.0G~44.0GHz

- 受信入力範囲-:10dBm以下(信号の条件 CW)

- 受信ゲイン範囲:+12~-9dB($I/Q$動作時)

- 受信雑音指数:10dB以下

- ベースバンド周波数範囲:DC~100kHz(内蔵D-Aコンバータ,外部アクセス不可)

- ベースバンド・レベル範囲:0dBm以下(内蔵D-Aコンバータ,外部アクセス不可)

- IF周波数範囲:1G~6GHz(本体背面のSMA端子)

- IFレベル範囲:0dBm以下(本体背面のSMA端子)

- 電源:付属のACアダプタ(DC6V,2A)

- 消費電流:1.5A(通常動作時)

- 基板サイズ:128×93×1.6mm(基材はRogers4350B)

- ケース・サイズ:$W$=140mm $D$=129mm $H$=40mm(フランジ含む)

従来品 ミリ波5G対応アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1からの改善点

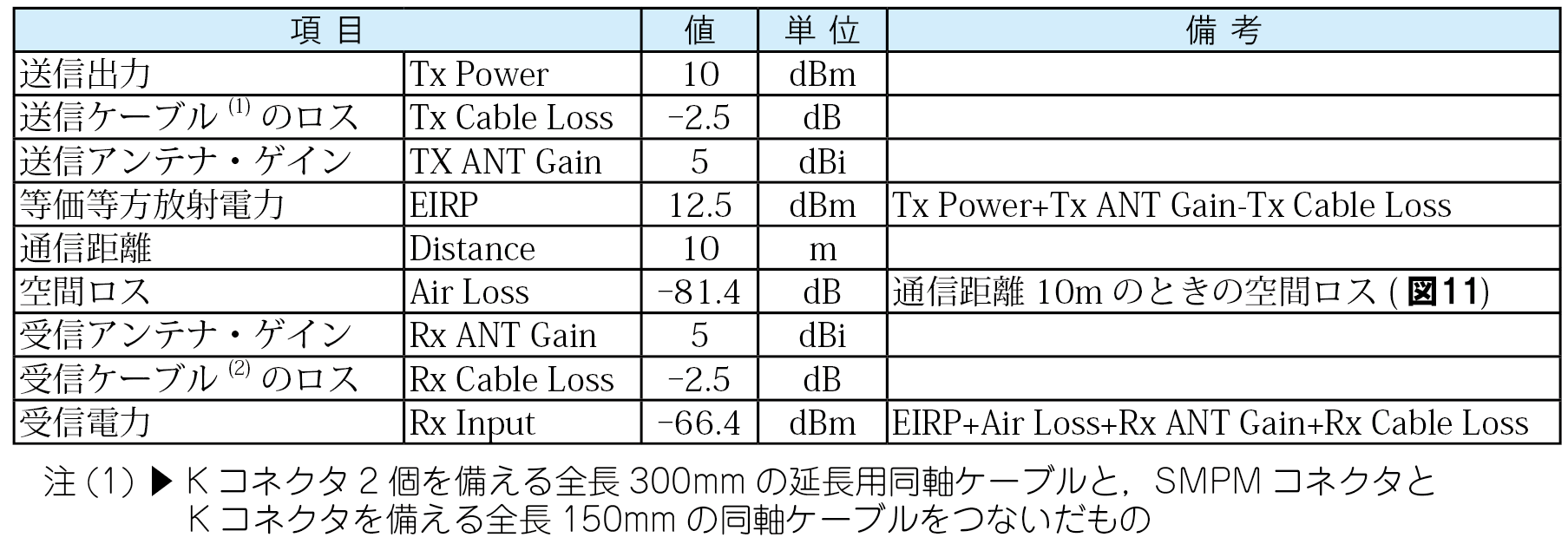

本器“z-mmcon2”(写真A)は,従来機のmz-mmcon1(写真1(a))から,下記の点が改良されています.

- 周波数範囲の拡大(27GHz~43GHz → 24GHz~44GHz)

- シンセサイザICの変更(ADF4372)に伴う$C/N$の大幅改善

- 制御をWindowsアプリからターミナルに変更(FTDIドライバに起因するトラブル回避)

- 外部機器との接続をIF(1G~6GHz)だけに変更

- 放熱ケース採用とファンレス化,ケースの大型化

- USBマイクロをUSB-Bに変更(コネクタ破壊対策)

ミリ波5G実験の始め方

次世代通信5Gには,400MHzもの超広帯域ベースバンド信号を送受信できる自営用の周波数バンド「ローカル5G」が割り当てられています(Vol.1 ミリ波の性質と広帯域通信の実験環境).本稿では,ローカル5Gが利用する28GHzミリ波を伝搬する実験の方法を紹介します.

28GHz帯ミリ波の伝搬実験を実施するためには,高価な測定器やSDR(Software Defined Radio)システム,アンテナを取りそろえる必要があります.シンプルな連続正弦波(CW,Constant Wave)信号を送受信するだけでも,数百万円を超える費用がかかってしまいます.

写真1(a)に示す5G対応アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)を中心に,アンテナやBPFを使って,100万円以下でミリ波の伝搬実験を実現する方法を紹介します.

|

|

|

|---|---|---|

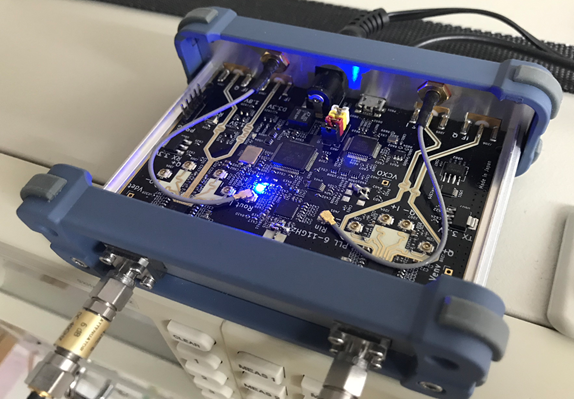

| (a)27G~43GHzのミリ波を5M~6GHzのベースバンド信号に周波数ダウン変換したり,またその逆の周波数アップ変換が可能な5Gミリ波対応アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2) | (b)28GHzミリ波を送受信できるアンテナ mz-mmant1(開発 ラジアン.同軸ケーブル付き,3脚に取りけて使う) | |

|

|

|

| (c)中心周波数28GHzのBPF mz-mmbpf1(開発 ラジアン) | (d)シングルの信号を$I/Q$に分離したり,$I/Q$信号を合成してシングルの信号に合成する90°ハイブリッド mz-qhybrid (開発 ラジアン) | |

| 写真1 100万円足らずで,28GHz帯のミリ波の伝搬実験が可能になる(図1参照) | ||

| 中心周波数28GHzのBPFは,RF送信出力(Tx)の不要輻射を減らし,RF受信入力(Rx)では不要な信号によって発生するノイズを抑えて感度を向上させる働きがある.90°ハイブリッドは,外部の信号源とmz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)を組み合わせるときに利用する(本連載のVol.9を参照) | ||

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)は,ベースバンド信号の周波数(5M~6GHz)をミリ波帯(27G~43GHz)に上げたり(送信時),逆にミリ波帯の周波数(27G~43GHz)をベースバンド信号の周波数(5M~6GHzの)に下げたり(受信時)できる周波数コンバータです.6GHz以下の信号であれば,スペクトラム・アナライザやネットワーク・アナライザ,信号発生器が,比較的手ごろな価格で手に入ります.

| ミリ波5G対応アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon-1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)のハードウェア |

27G~43GHz⇔5M~6GHzの周波数変換器 mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)

基本性能

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)は,分解能12ビットのA-D/D-Aコンバータを搭載した32ビット・マイコン(STM32Fシリーズ)を内蔵しています.単体でCW信号または狭帯域変調波(100kHz以下)を生成してミリ波を変調,送信し,受信,復調できます.

送信用(Tx)と受信用(Rx)のベースバンド信号の入出力端子を備えており,帯域は5M~6GHzです.入力端子に信号発生器をつなげば,$I$と$Q$の2チャネルを使った6GHzの超広帯域通信実験が可能になります.

送受信機能

送信

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)は,内蔵の32ビット・マイコンで任意の信号を発生することができます.

最大4096ワード×2チャネルの波形テーブルをもち,書き込み済みのファームウェアによる演算処理で,$I$と$Q$の2チャネルのCW信号データを自動的に発生させます.このデータをD-Aコンバータに加えることでベースバンド信号を生成します.

パソコンで波形データ・テーブルを作成してそのファイルをSTM32Fマイコンに書き込めば,任意の波形を生成することができます.12ビット,4096ワード×2チャネルの任意波形発生器(AWG,Arbitrary Wave Generator)として機能します.

受信

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)は,ミリ波を受信すると,$I/Q$復調して,そのベースバンド信号をA-D変換します.その変換データをパソコンに転送して信号処理(FFTなど)すれば,波形やスペクトルを観測できます.

ミリ波伝搬実験の始め方① 実験環境を整える

[ステップ1]実験環境を準備して接続する

ミリ波アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)と付属のPCアプリケーションがあれば,ミリ波の伝搬通信実験が可能になります.これは,知りうる一番シンプルで安価なミリ波の実験環境です.

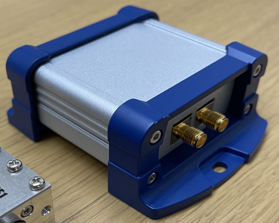

必要な機器を下記の(1)~(4)にまとめます.また,図1に接続を示します.

|

|---|

| 図1 従来のミリ波通信の実験には数百万円以上費用がかかっていたが,ミリ波対応のアップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)とアンテナ,BPFで構成すれば100万円以下ですむ |

| 外部にSDR(Software Defined Radio)を接続すると,帯域6GHzのデータ送受信実験も可能になる |

- ミリ波5G対応アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)

- SMPMコネクタ(2.92mmコネクタ)付きのミリ波対応ケーブル 2本

- ミリ波アンテナ mz-mmant1(ラジアン製) 2個

- パソコン(Windows 10,mz-mmcon1の制御アプリケーション)とUSBケーブル

|

|---|

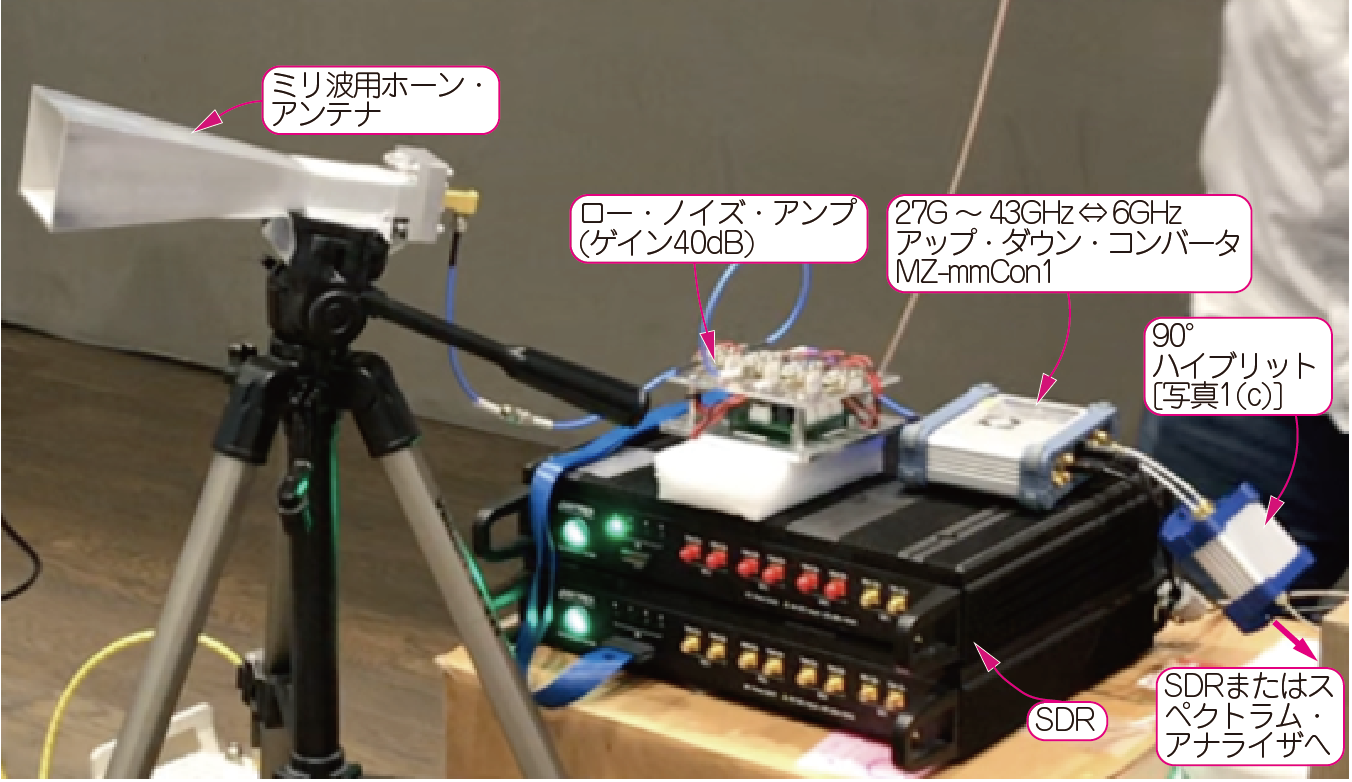

| 写真2 28GHzミリ波を使った伝搬実験をしているところ |

| ホーン・アンテナ(20dBi),ゲイン40dBのLNA(Low Noise Amplifier),mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2),90°ハイブリッド,スペクトラム・アナライザ,SDRレシーバを使った実証実験のようす |

[ステップ2]ミリ波アップ・ダウン・コンバータの動作を設定する

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)の動作は,図2に示す付属のPCアプリケーション“mmcon1 Control”で制御します.図2のとおりに設定すれば,mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)単体で28GHzの送受信を実行できます.

|

|---|

| 図2 mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)の動作を設定する付属のPCアプリケーション“mmcon1 Control” |

| 内部信号源でCW(10kHz)を生成し,28GHzを変調して送信する,という設定になっている.受信した信号のFFT演算結果などをモニタすることもできる.ピークの周波数とレベルが表示されているのがわかる |

信号発生器を設定する

“Internal Source”は,mz-mmcon1の内部信号源の設定ブロックです.

“Freq”で生成したいベースバンドのCW周波数を設定します.“Amp”は,生成するCW信号の振幅です.“100%”に設定すると,D-Aコンバータはフルスイングします.このとき,RF出力は約0dBmになります.

信号発生器を別途用意して,mz-mmcon1の$I/Q$入力端子に入力すると,最大10dBmまで出力できます.mz-mmcon1の内蔵信号源でCW信号を生成する場合の最大出力は10dBmです.

受信状態を確認する

図2の“Capture”欄には,復調したベースバンド信号のFFT演算して得た周波数オフセットと強度のピーク値が表示されます.

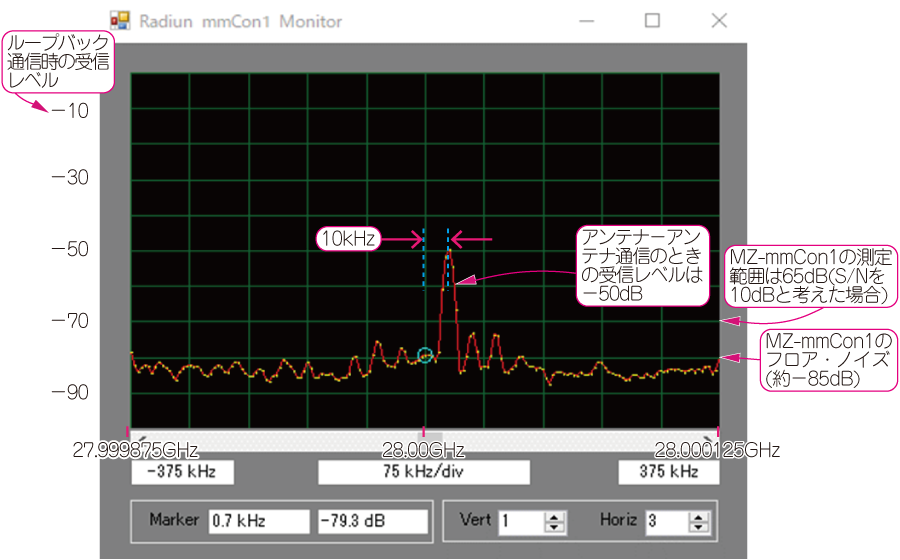

図3に示すのは,電波暗室内で図1の実験システムを組み,送信アンテナと受信アンテナを25cm離して測定したベースバンド信号のスペクトル(FFT演算結果)です.中心周波数は28.000GHz,範囲は±125kHzです.最大±375kHzですが,“Horiz”で3倍に拡大しているので,実際は±125kHzです.スペクトラム表示の縦軸は,A-Dフルスケールが0dB(最上位)です.CW信号の場合フルスケールは-4dBです.目盛りは-100dBまであります.

図3の結果から,mz-mmcon1の送信出力(Tx)と受信入力(Rx)を同軸ケーブルで直結するループバック測定(基準値を得るため)をしたときの受信レベルは-10dB,アンテナを使って送受信したときの受信レベルは-50dBですから,空間の減衰量は40dBです.

mz-mmcon1のノイズ・フロアは約-85dBです.測定上限は-10dB,$S/N$を10dBと考えると,測定可能範囲は約65dB(=85-10dB-10dB)です.

ミリ波伝搬実験の始め方② 電波が確実に伝わる回線を設計する

[ステップ3]電波の伝搬ロスを計算する

波長が短いほど,電波の自由空間での伝搬損失は,計算とよく一致します.ミリ波は波長が約1cmと短いため計算とよく合います.波長が長い電波は,空間に加えて地上の影響によるロスによって計算と合わなくなります.

次に自由空間を伝搬する電波の損失を求める式を示します.

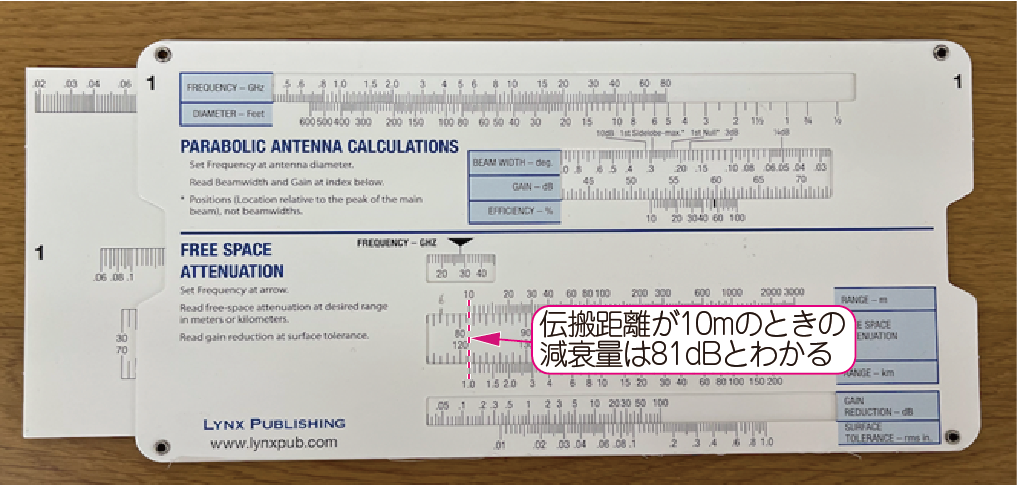

\begin{equation} L=\left( \frac{4\pi d}{\lambda} \right)^2 \end{equation}この式は単純なので電卓でも計算でき,写真3のような計算尺もあります.自分でやった計算の検算やパソコンが使えない現場で重宝します.

|

|---|

| 写真3 自由空間を伝搬する電波の損失が一目でわかる計算尺 |

| 本文の式(1)の答えがパッと求まる計算尺.下半分の“FREE SPACE ATTENUATION”を利用する.スケールをスライドして周波数を28GHzに合わせると,距離10mのときの減衰量が81dBとわかる.10m以下の減衰量には対応していない |

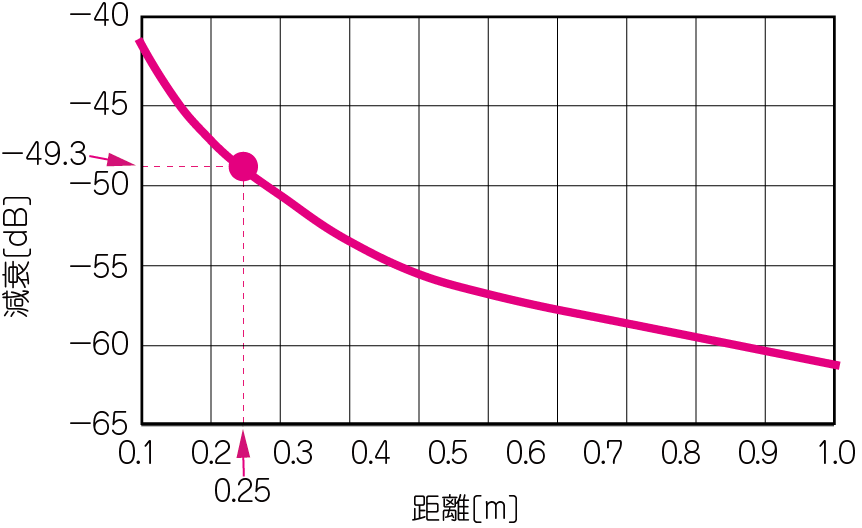

Excelも便利です.図4(a)に示すのは,28GHzが0.1~1.0mの自由空間を伝搬したときに生じるロスを計算した結果です.空間距離が25cmのときの減衰量は49.3dBです.

「無線機なのに,伝搬距離が25cmなんて近すぎる!」と思われた方も多いかもしれません,しかし,28GHzの波長は約1cmなので,25cmは波長の20倍以上です.身近な例として,携帯電話の800MHzの20波長分は10mです.このときの減衰量も同じく約50dBです.図1の伝搬実験で設定したアンテナ間距離の25cmは,波長が1cmの28GHzミリ波にとっては必ずしも超近傍というわけではありません[図4(b)].

[ステップ4]必要なアンテナや受信機の性能を求める

全送受信経路のロスとゲインを計算する

図1の実験環境の全送受信経路のロスを計算し,必要なアンテナの性能や受信機の雑音指数($NF$,Noise Figure),送信出力を決めます.

送信側と受信側の信号経路に存在するゲインと損失を合算すると,許容できる損失余裕や配分を設計できます.このプロセスのことを「リンク・バジェット」と呼びます.

具体的には,受信回路内の低雑音アンプ(LNA,Low Noise Amplifier)の$NF$やひずみ,各回路のゲインと帯域から最終的な$S/N$を求め,変調方式による補正をして$BER$(Bit Error Rate)を求めます.リンク・バジェットの支配項は次の3つです.

- 通信距離

- 送信出力

- アンテナ・ゲイン

受信機初段のLNAの$NF$も重要です.$NF$が低いほど受信感度が上がり,リンク・バジェットに余裕が得られます.

回線設計に必要な“EIRP”の求め方

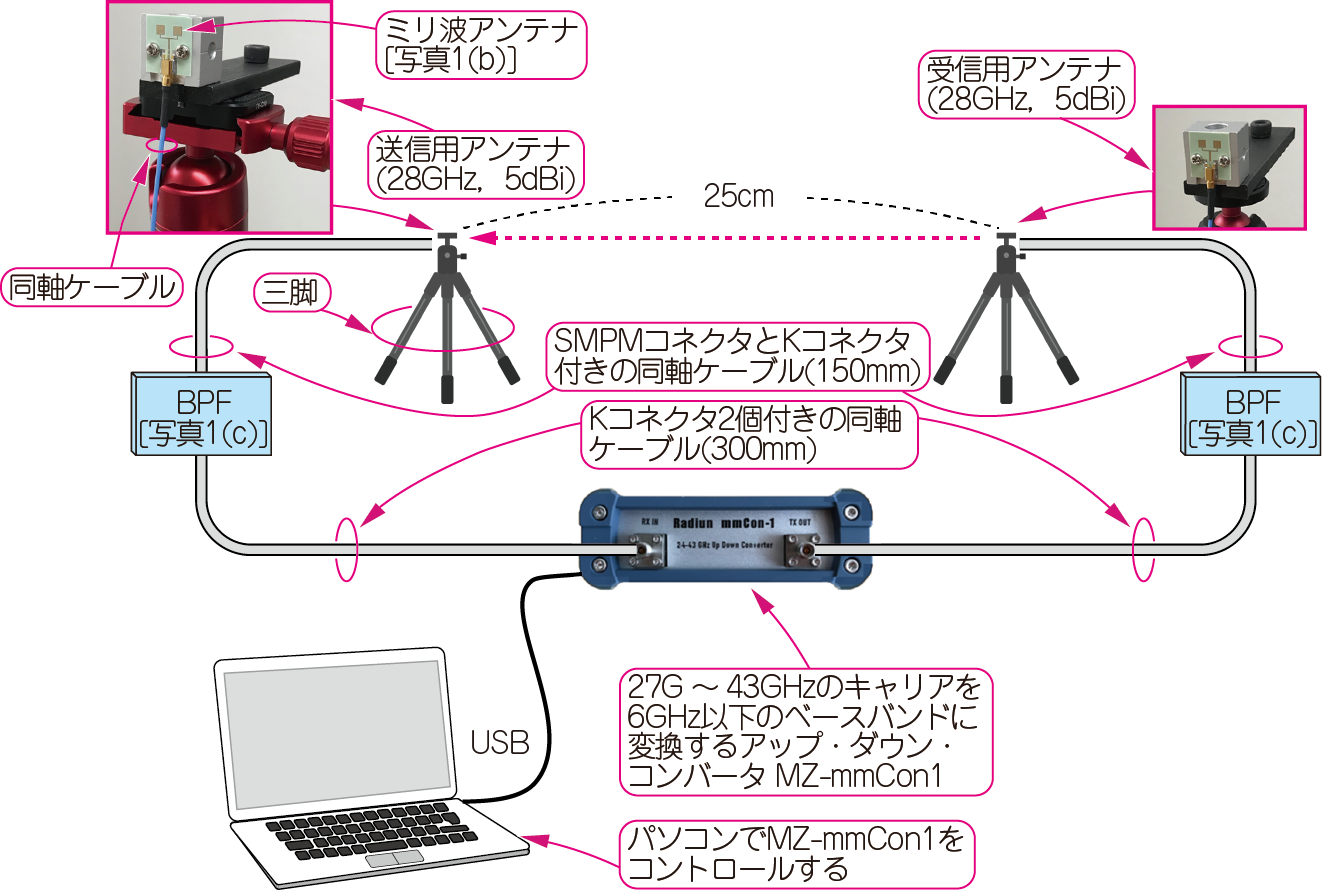

ここで,リンク・バジェットの計算例を示します.

厳密に回線設計をするためには,受信機のLNAなども考慮する必要がありますが,話をシンプルにするため,受信レベルだけを予想する簡単なリンク・バジェットを作ってみます.なお,インピーダンス・マッチング(整合)は取れているとします.もし,整合が取れていない場合は,反射による電力ロスが発生し,リンク・バジェットは減少します.

次式のように,アンテナの入力電力とアンテナ・ゲインの積を$EIRP$(Equivalent Isotropically Radiated Power)[W]と定義します.

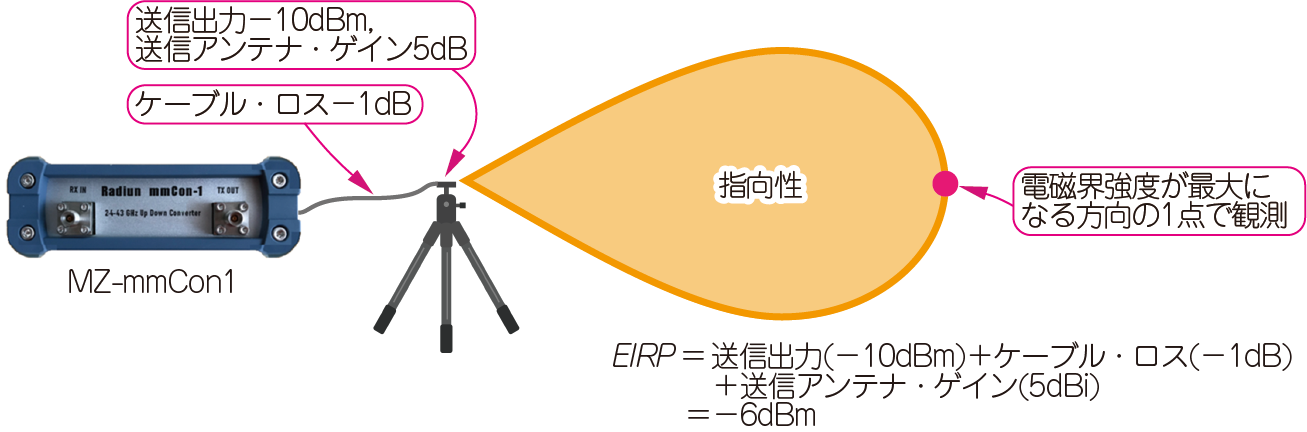

\begin{equation} EIRP=P_t+G_t \end{equation}これは,アンテナの指向性方向の空間伝搬ロスが0dBだと仮定した場合の受信アンテナ方向に吹く電力です(図5).

|

|---|

| 図5 回線設計に欠かせない送信アンテナが吹く電力 “$EIRP$”の計算 |

| アンテナの指向性方向の空間伝搬ロスを0dBと仮定する.$EIRP$とアンテナ間の距離,受信アンテナ・ゲインから受信入力の電力が求まる |

アンテナに入力される電力は,送信機の送信電力とケーブル・ロスで決まります.

アンテナは受動素子なので増幅はできませんが,指向性があるため特定の方向に対してゲインをもちます.全方位均等に電力を放射できる仮想アンテナのゲインを0dBとし,0dBiと記述して基準とします.八木アンテナやホーン・アンテナなど鋭い指向性をもつアンテナは,電力が一方向に集まるため,20dBiを超えるゲインが得られます.

$EIRP$の計算例

送信アンテナの入力電力($P_t$)を-11dBm,ゲイン($G_t$)を5dBi,伝搬ロス($L_a$)を49.3dB,受信アンテナのゲイン($G_r$)を5dBiとすると,$EIRP$は次のように求まります.

\begin{align} EIRP=P_t+G_t=-6\mathrm{dBm} \end{align}受信アンテナから得られる電力($P_r$)は,次の計算で得られます.

\begin{align} P_r=EIRP-L_a+G_r=-50.3\mathrm{dBm} \end{align}リンク・バジェットの計算例

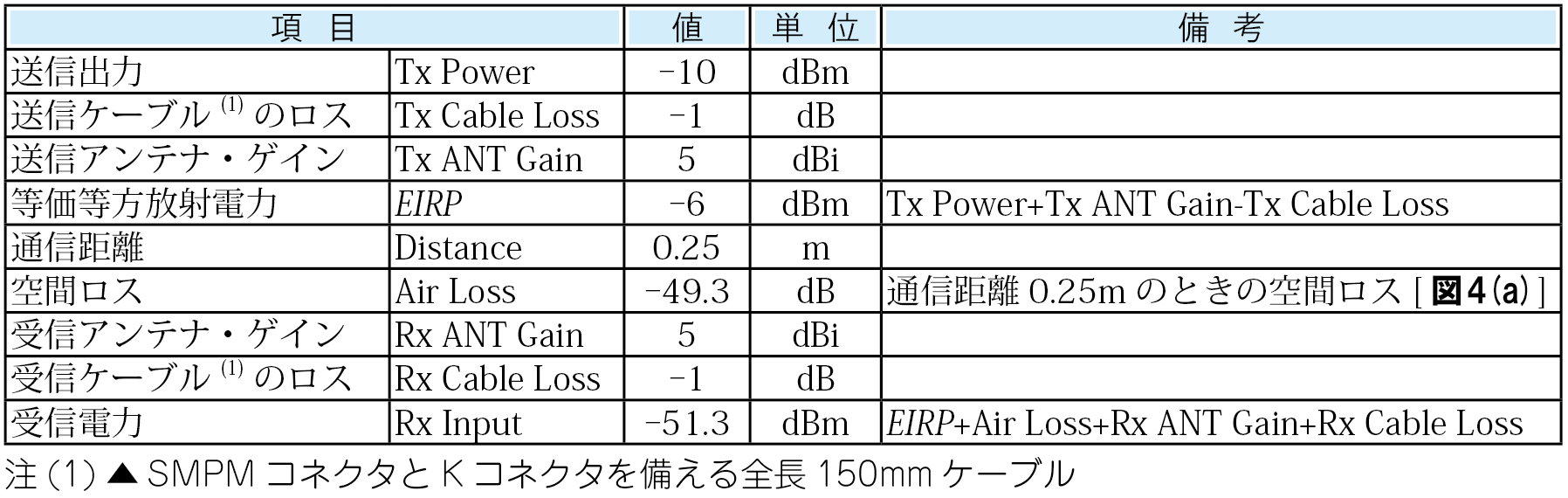

表1に,ケーブル・ロスを加えた全送受信経路のゲインとロスの配分を示します.この表から,受信電力は-51.3dBmと求まります.

|

|---|

| 表1 図1の実験システムの回線設計値(アンテナ間距離は25cm,28GHz) |

| 送信出力(Tx Power)を-10dBmとすると,受信電力(Rx Input)は-51.3dBmになる.この計算どおりの結果が実測でも得られる |

伝搬距離を数m以上に伸ばしたい方へ

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)単体で実験できる伝搬距離は1mに満たない

図4(a)からわかるように,アンテナ間の距離が1mを超えると,28GHzのミリ波は空間を伝搬するうちに60dB以上も減衰します.図1に示したとおり,機能的にはmz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)が1台あれば,送受信の実験は可能ですが,mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)単体の測定可能範囲は約65dBしかなく(図3),ケーブルやコネクタのロスの影響も考慮すると,5dBiのアンテナを使った場合では1mを超える通信は不可能です.

ここでは,ミリ波を10m以上の伝送する実験する方法を紹介します.

方法1~3に共通する利点は,スペクトラム・アナライザの広大なダイナミック・レンジが得られることです.信号源がCWなら,スペクトラム・アナライザの分解能帯域幅($RBW$,Resolution Band Width)を狭くしてフロア・ノイズを下げれば,$S/N$が大きく改善され,100dBを超える範囲を測定できます.

[方法1]ミリ波帯スペクトラム・アナライザを入手して受信側に用いる

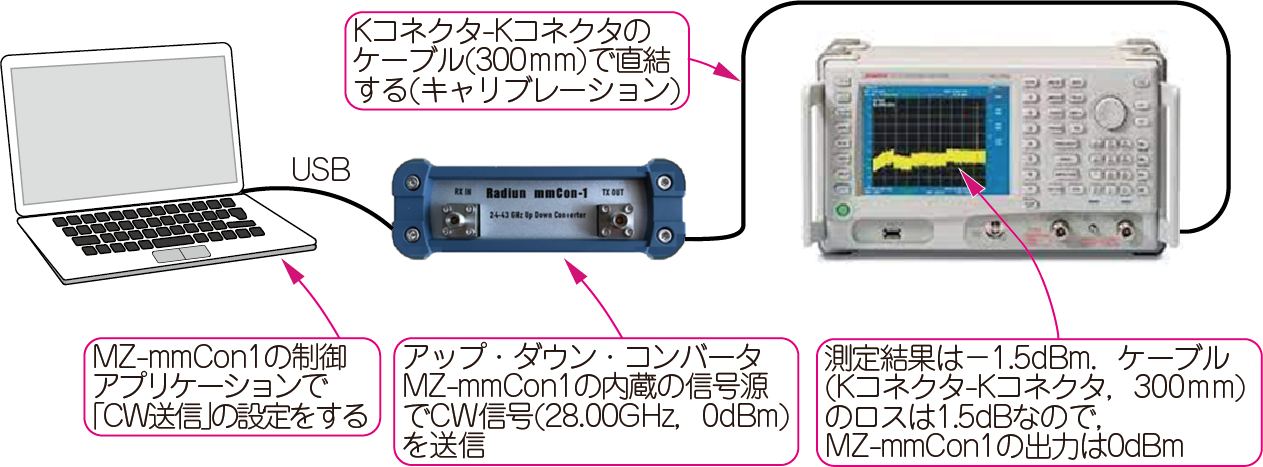

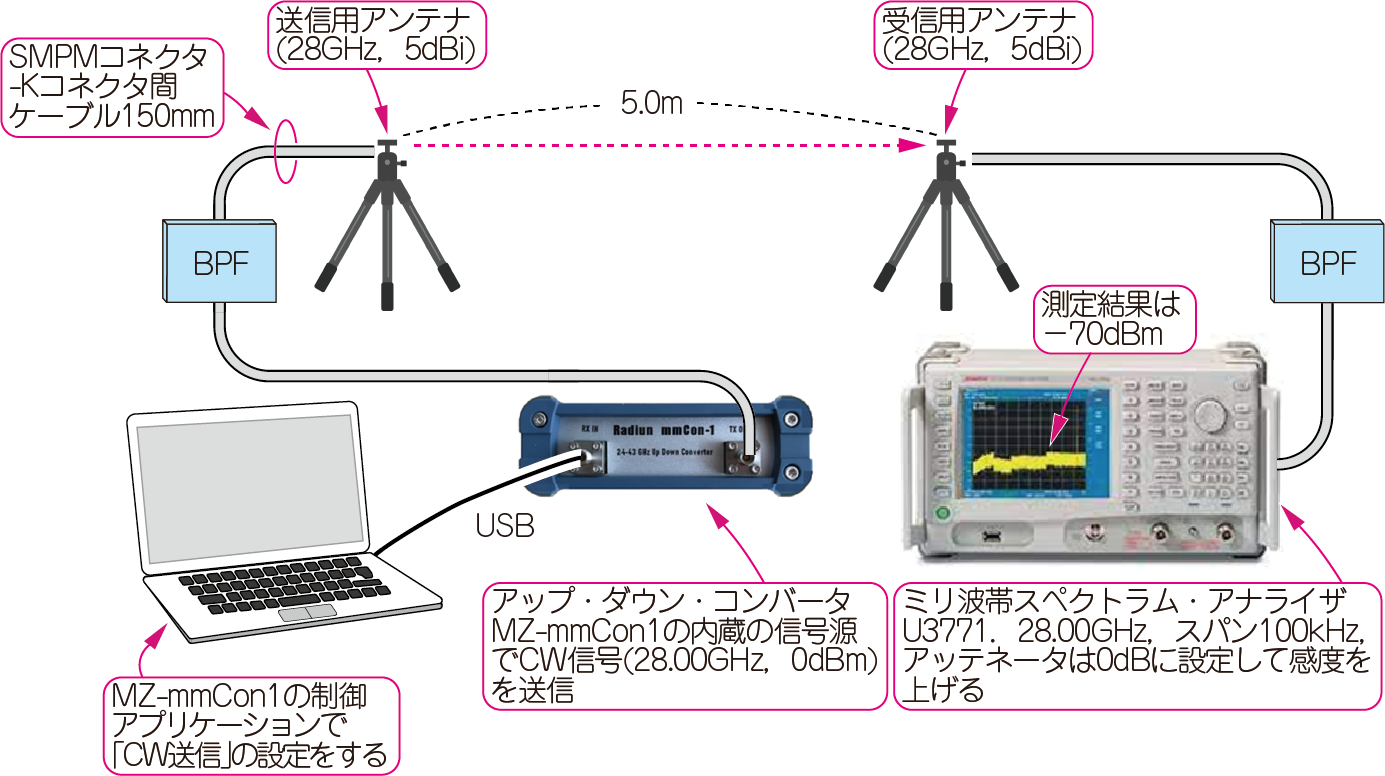

図6と図7に示す接続で,長距離の伝搬実験が可能です.これは実際に試してみた実験時の接続です.図6は校正時の接続, 図7は測定時の接続です.

|

|---|

| 図6 アンテナを使った長距離伝搬実験の接続① キャリブレーションする |

| 数mの遠方伝搬を実験するときは,mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)を2台使う,または、受信側にミリ波帯のスペクトラム・アナライザを使う.最初に,mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)とスペクトラム・アナライザを直結して送信電力を測る |

|

|---|

| 図7 アンテナを使った長距離伝搬実験の接続② ミリ波帯スペクトラム・アナライザとmz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)にアンテナを接続する |

| mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)が0dBmを送信している状態でケーブルとアンテナを接続する.アンテナ間の距離は5m.スペクトラム・アナライザで測定した受信レベルは-70dBmだった.ベースバンド信号に利用したのはCW信号なので,スペクトラム・アナライザの帯域分解能($RBW$)をかなり狭くすることができ,-100dBm以下の微弱な信号でも測定できる.ベースバンド信号が変調波の周波数は拡散しているため,ノイズと同様に,$RBW$を狭くしても$S/N$は改善されない.アンテナの伝搬状況を調べるのであれば,CW信号を使うのがよい |

ミリ波帯のスペクトラム・アナライザが1台と,アップ・ダウン・コンバータ mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)が1台で実験できます.mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)は,技術基準適合証明(技適)を取得してないため,電波暗室で実験し,送信アンテナと受信アンテナの距離を5mとしました.

まず,スペクトラム・アナライザでアンテナ入力電力を算出するための基準となる電力を測定します.次に,$EIRP$の算出のために,ケーブル・ロスを測定しておきます.続いて,図7に示すように,ミリ波帯スペクトラム・アナライザとmz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)にアンテナを接続します.

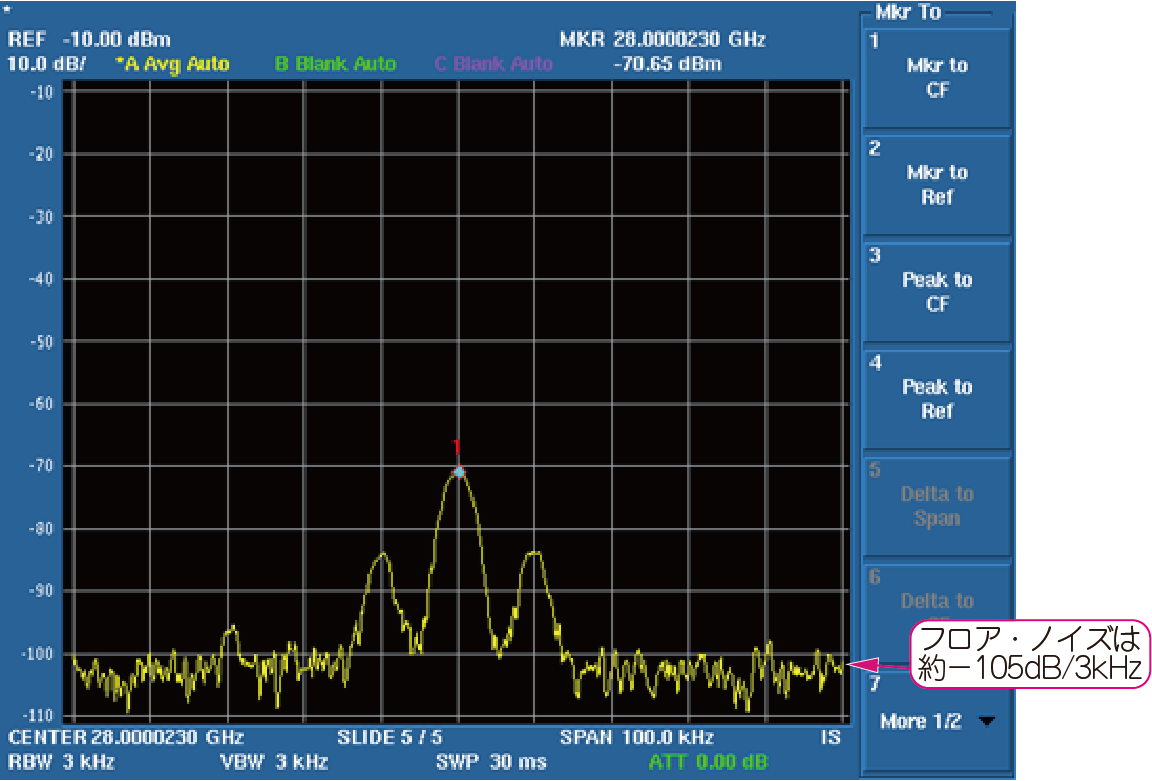

図8に,実際に測定したスペクトラムを示します.フロア・ノイズは,-105dBm/3kHzを超える程度です.1Hz当たりの雑音密度に換算すると-140dBm/Hzです.

|

|---|

| 図8 図7の接続でスペクトラム・アナライザで測定した受信信号のスペクトラム |

| フロア・レベルは-105dBm@$RBW$=3kHz.3kHz/1Hz≒35dBなので,1Hzあたりノイズ・フロアは-105-35=-140dBm/Hzである.ベースバンド信号がCWの場合は,$RBW$を大きく狭めることができるので,-100dBm以下でも十分測れる |

$RBW$を100Hzに狭くして,アッテネータ(ATT)を0dBに設定すると,フロア・ノイズは約-120dBmになります.CW信号は帯域が0Hzの信号なので,$RBW$を狭くしてもレベルは変わりません.ただしノイズは$RBW$を狭くするほど低下します.10dB以上の$S/N$を確保することを考慮すると,CW信号なら,約-110dBmまで測定できることがわかります.

$RBW$と一緒に$Span$も狭くしたくなりますが,$RBW$や$Span$を狭くしぎると,TCXOのドリフト(周波数変動)の影響が見えてきます.$RBW$を狭くするほどスイープ時間も長くなり(私の測定器ではは960ms),ドリフトの影響で測定できなくなります.

この問題は,送信側にパワー・アンプ(PA)を,受信側(Rx)にロー・ノイズ・アンプ(LNA)を追加して,$S/N$を高めれば,$RBW$を狭くしなくても大丈夫です.また,アンテナ間距離を10m以上に伸ばしたいときにも有効です.

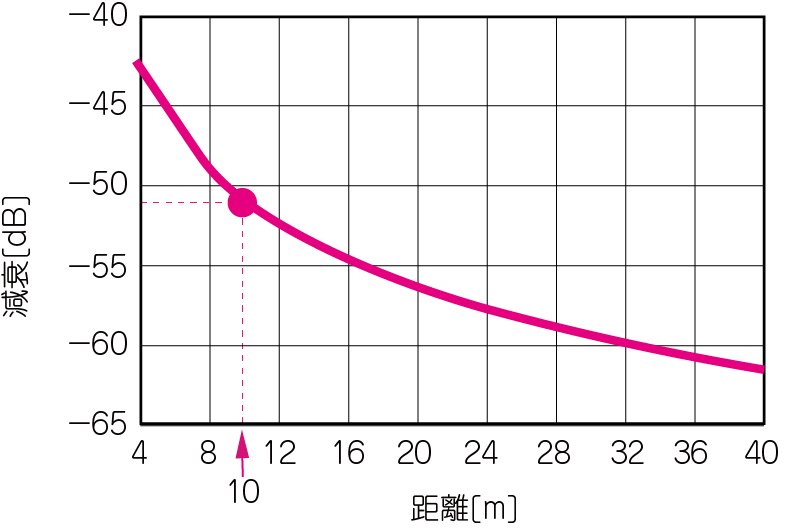

図9に示すのは,アンテナ間距離が1~20mと長いときの伝搬ロスを計算した結果です.28GHzでは5mで-75.4dB,10mで-81.4dBのロスが発生します.

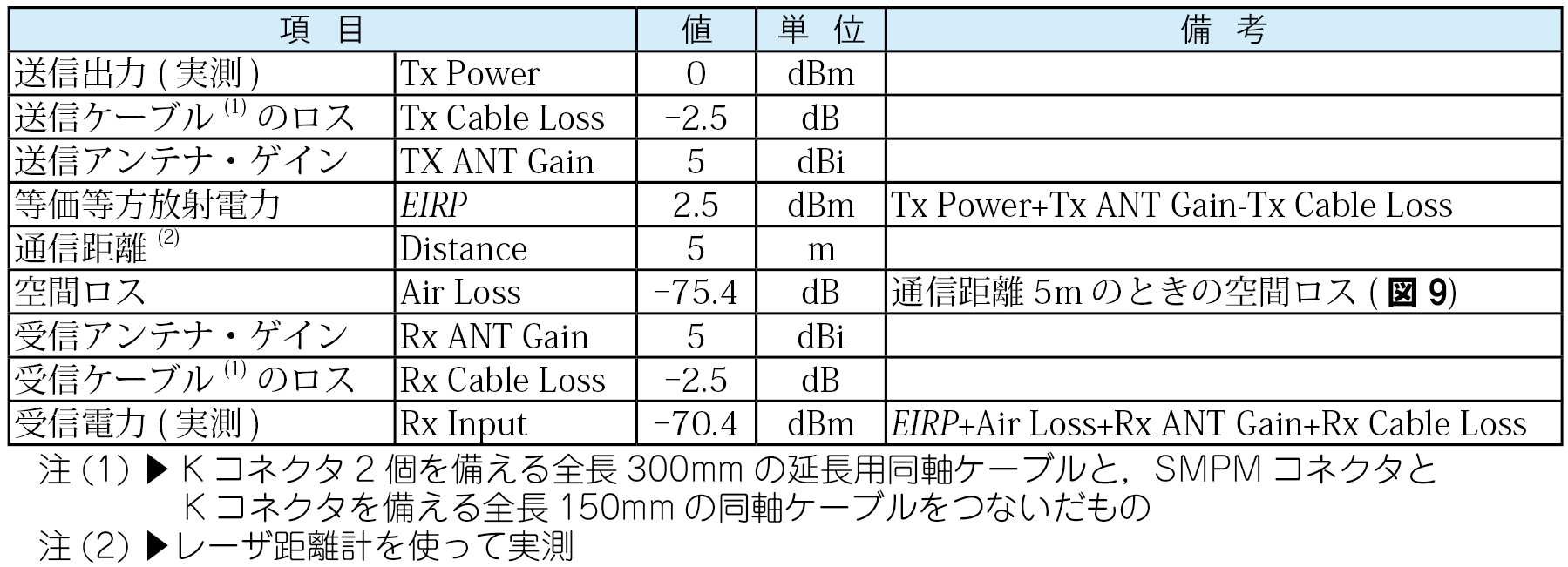

表2に示すのは,図7の接続で計算した回線設計値とリンク・バジェットです.実測結果は計算どおりです.

|

|---|

| 表2 図7の接続のときの回線設計値(アンテナ間距離は5m,28GHz) |

| 送信出力を0dBmに設定すると受信電力は-70.4dBmになる.実測どおりの結果が得られる.図9からアンテナ間距離が5mのときの減衰量は-75.4dB |

[方法2]mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)を2台使う(送信用と受信用)

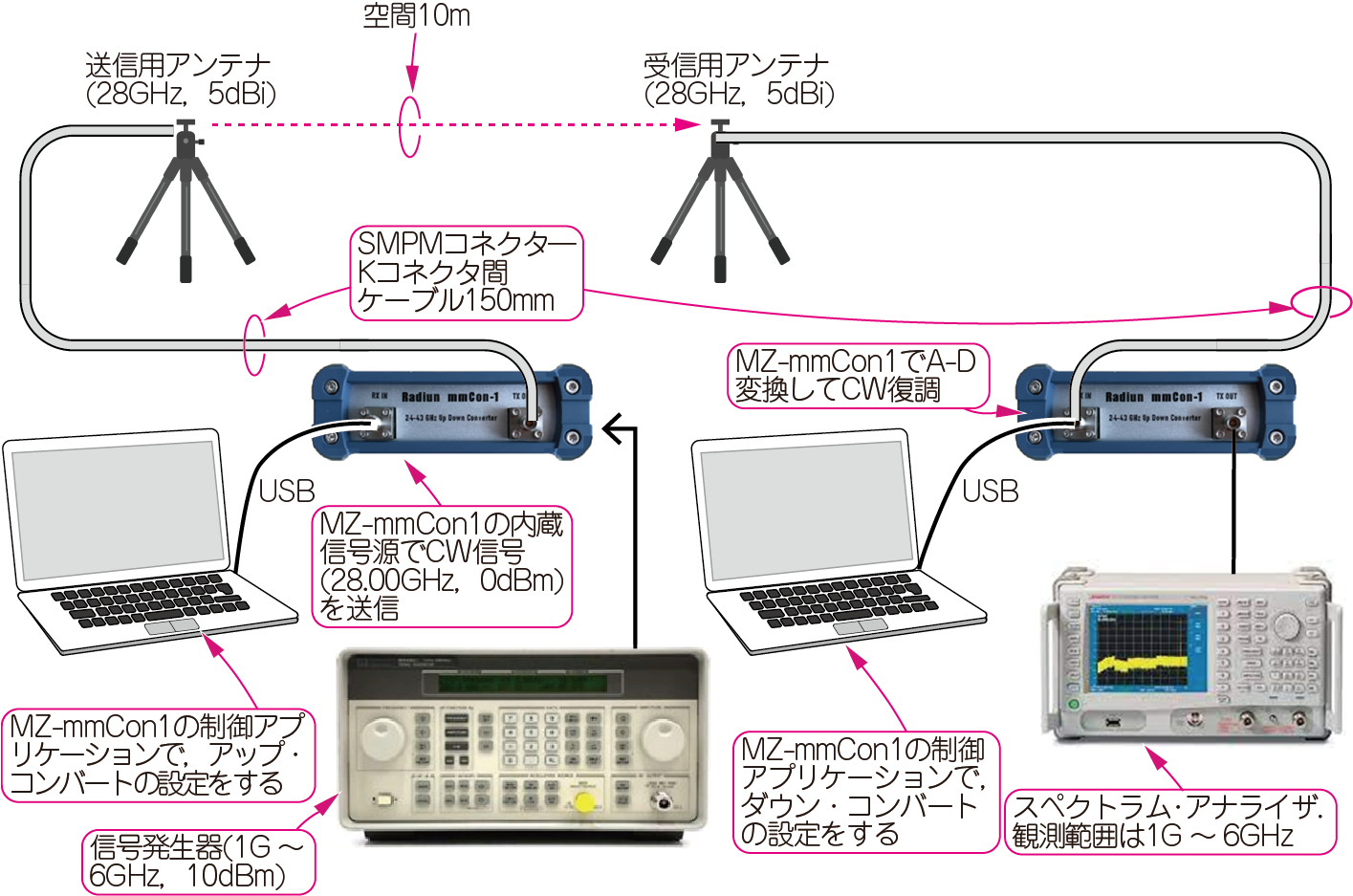

図10に示すのは,1,000万円以上の高価なミリ波帯スペクトラム・アナライザを使わず,6GHzまで測れる汎用スペクトラム・アナライザと汎用信号発生器で実現できるリーズナブルな実験システムです.

信号発生器とスペクトラム・アナライザをSDRに交換すると,CW信号による伝搬実験だけでなく,ディジタル変復調の実験も可能です.欠点と言えば,2台のmz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)と信号源が必要で,使用する機器が多いことです.

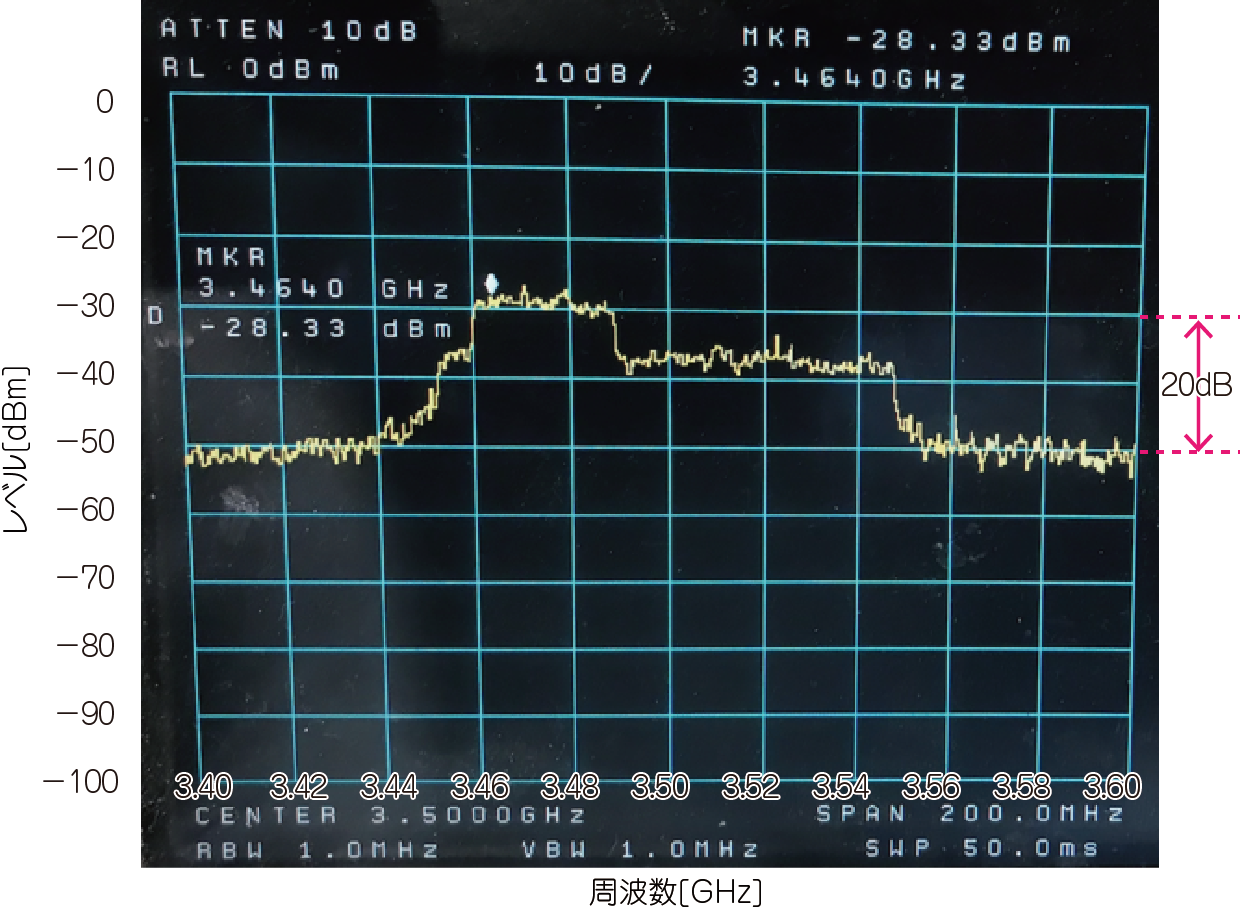

表3は,回線設計の例です.図11は,実際に変調波を送受信したときのスペクトルです.ノイズ・フロアと信号のレベル差は約20dBあり,十分な$S/N$が得られています.

|

|---|

| 図11 図10の接続で変調波を送受信したときのスペクトル(アンテナ間距離10m) |

| 5Gミリ波基地局から10m離れたアンテナで信号を受信し,mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)で3.5GHzにダウン・コンバートした.バースト信号なのでピーク・ホールドを長時間かけて得た |

mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)が備えるベースバンド入出力(TxとRx)に無線機や計測機を接続すると,さまざまな変調波(音声や画像)を出力したり,広帯域信号(6GHz以下)を扱ったりすることができます.mz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)は,信号発生器から信号を入力することで,最大10dBmの28GHzのCW信号を出力することができます(mz-mmcon1単独で信号を発生する場合の最大出力は0dBm).

[方法3]ミリ波帯信号発生器を用意する(レア・ケース)

受信側に6GHz以下のスペクトラム・アナライザとmz-mmcon1(生産中止品.後継機は z-mmcon2)を1台ずつ用意します.さらに送信側に,ミリ波帯のキャリア(CW)を生成できる高価な信号発生器を1台用意します.しかし,ミリ波帯の信号発生器はもっているならば,たいていはミリ波帯のスペクトラム・アナライザをもっているでしょうから,その場合は,方法1で実験すればよいということになります.したがって,この実験システムを採用するケースはレアでしょう.

DTP:ふじむぅスタジオ

(c)2021 Takashi Kato All Right Reserved.