11月22日 LIVE受講 / 11月23日~11月29日 録画受講

[Webinar/KIT/data]

最適解を高速応答!Linuxで作る電子回路設計AI

全3演習!数千の波形/インピーダンス/Sパラを学習し,回路と物理形状を自動生成

- 講師:池田 浩昭(日本航空電子工業株式会社)

- 企画制作・主催:ZEPエンジニアリング株式会社

お申込み

下記スケジュール表のボタンを押すと,セミナの購入ページに移動しますので,支払い手続きを行ってください.

| 開催日 | 内容 |

ラズパイ5 キット |

実習環境 データ |

講義資料 録画受講 |

価格 | 申し込み |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

11/22(土) 10:00~17:00 |

コースA: フルキット実習 |

〇 | 〇 | 〇 | 41,800円 | |

|

コースB: データ実習 |

× | 〇 | 〇 | 23,100円 |

ご購入前にご理解いただきたいこと

- 「コースA:フルキット実習」には,Raspberry Pi 5 / 8GB,実習環境書き込み済SDなどを含むすべての部材が付属します.

- Raspberry Pi 5 / 8GB以上をお持ちの方,または準備可能な方は,「コースB:データ実習」がおすすめです

- 本セミナに申し込んだ方は,見逃し配信による受講も可能です.

- 実習キットは講演の10日前までに,講義テキストは講演の3日前までにメールにて送付予定です.

- ウェビナ終了後,録画を再編集したキット付きVODを発売予定.発売日:未定,予価:50,000~70,000円

- 講義テキスト,ソースコード類は1人1ライセンスとなります.

- セミナの映像,画像,文書テキスト,ソースコードは,著作権法により厳格に保護されています.無許可の転載,複製,転用は禁止されており,法律により罰せられる場合があります.

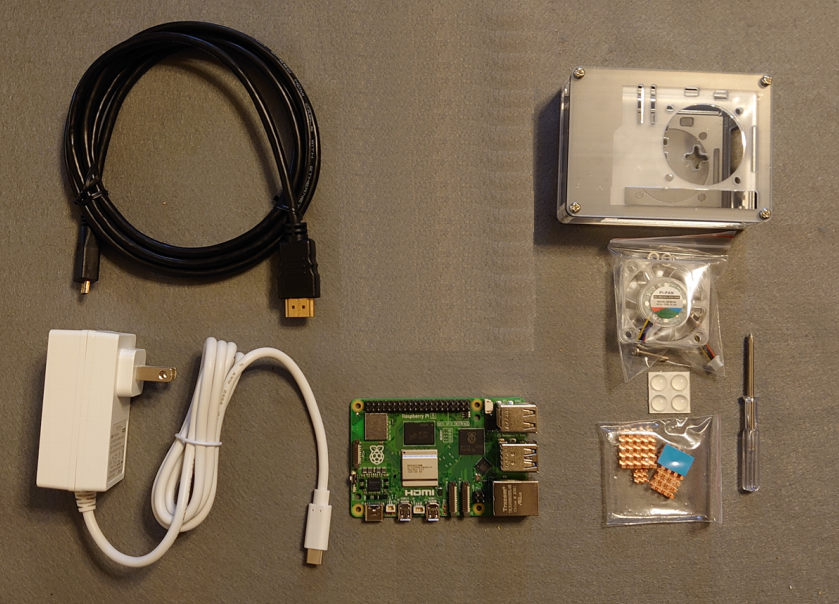

本セミナで配布する実習キット

- Raspberry Pi 5 / 8GB

- microHDMI-HDMI変換ケーブル

- 5.1V 5A ACアダプタ

- ケース&ヒートシンク&ファン

- 実習環境設定済みマイクロSDカード(64GB)

実習内容

「コースA:フルキット実習」ではマイクロSDに実習環境を設定済みです.

「コースB:データ実習」ではイメージ・ファイルを提供します.

| 実習 | 学習の 種類 |

項目 | 入力データ | 出力データ | 訓練 データ |

Python スクリプト |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 分類 | TDR波形分析 | TDR波形(時間領域波形) | 回路構成(C, L, CL, LC, LCL, CLC, C-term, L-term) | 有 | 有 | 訓練データから求める実習あり |

| Ⅱ | 回帰 | Zodd/Zeven推定 | 配線幅,配線間隔,絶縁層厚 | Zodd / Zeven | 有 | 有 | - |

| Ⅲ | 最適化 | 配線構造最適化 | 配線幅,配線間隔,絶縁層厚,差動配線間隔,周波数,配線長 | Sパラメータ,最適な配線構造 | 有 | 有 | 配線構造からSパラメータを求める回帰と最適化問題の組み合わせ |

実習Ⅰ:TDR波形分析(詳細)

回路図・ネットリスト・TDR波形を訓練データとして準備し,ラズパイ上で学習(トレーニング)を実施します.

学習後は,入力されたTDR波形からラズパイが回路成分を推定します.

実習Ⅱ:Zodd/Zeven推定(詳細)

訓練データは用意済みです.配線パラメータ(Z, W, tなど)を変化させてトレーニングを行い.Zodd・Zevenを推定します.

訓練データはApplied Simulation Technology社製の2次元電磁界シミュレータ(RLGC)で作成しています.断面構造を入力すると,RLGCが1秒程度で解析を行います.1000件でも1秒と高速で,通常品より約10倍速いため採用しています.

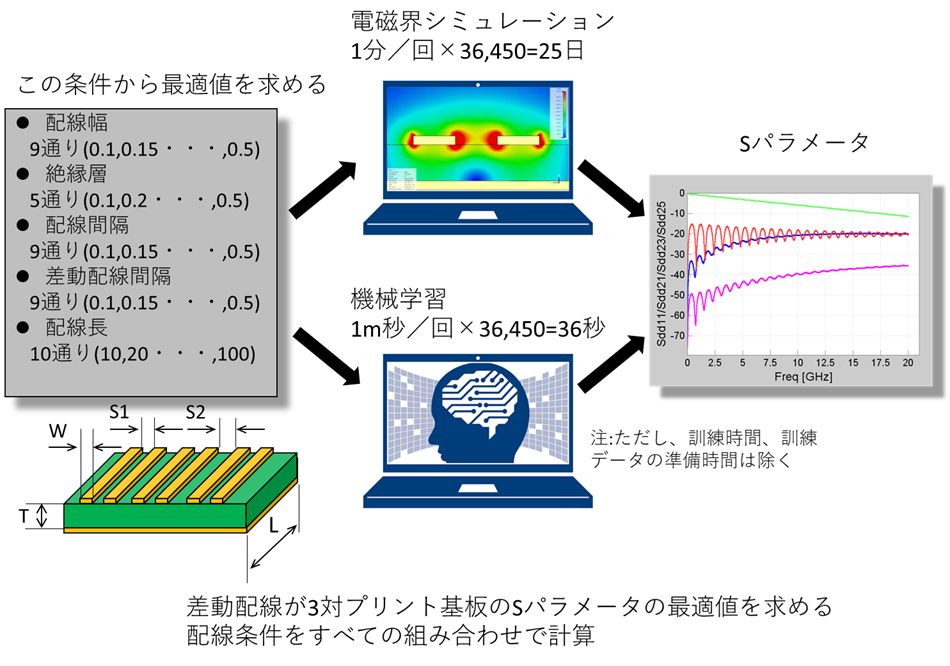

実習Ⅲ:配線構造最適化(詳細)

配線の物理構造からSパラメータを算出します.得られたSパラメータをもとに損失・反射が規定値以下となる物理構造を探索します.探索は遺伝的アルゴリズムやパレート解析を用いた最適化を行います.

学ぶこと

あらまし

本セミナでは,Linux環境下でAIを活用した配線設計の最適化手法を学びます.例として回路シミュレータを用いてゼロから訓練データを作成し,AI設計に必要な一連の工程を実践的に体験します.

データ処理には,Unix/Linuxのシェルスクリプトを使用します.必要なPythonスクリプト,訓練/テスト・データ,学習済みモデル,回路シミュレータはすべて事前にセットアップ済みのため,Raspberry Pi 5 に実装すれば面倒な環境構築は不要で,すぐに実習を始められます.なお,Windows環境でも,Windows Subsystem for Linux 2(WSL2)やCygwinを導入すれば同様の処理が可能です.

まず,機械学習の基礎として差動線路の物理形状(配線幅・間隔・絶縁層厚み)から奇モード・インピーダンス (Zodd) と偶モード・インピーダンス (Zeven) を予測します. 次に,所望のZodd・Zevenに一致する配線条件を機械学習で導出します.これは「逆問題」と呼ばれ,目標のインピーダンスに対応する配線条件を一発で求めることが可能です.

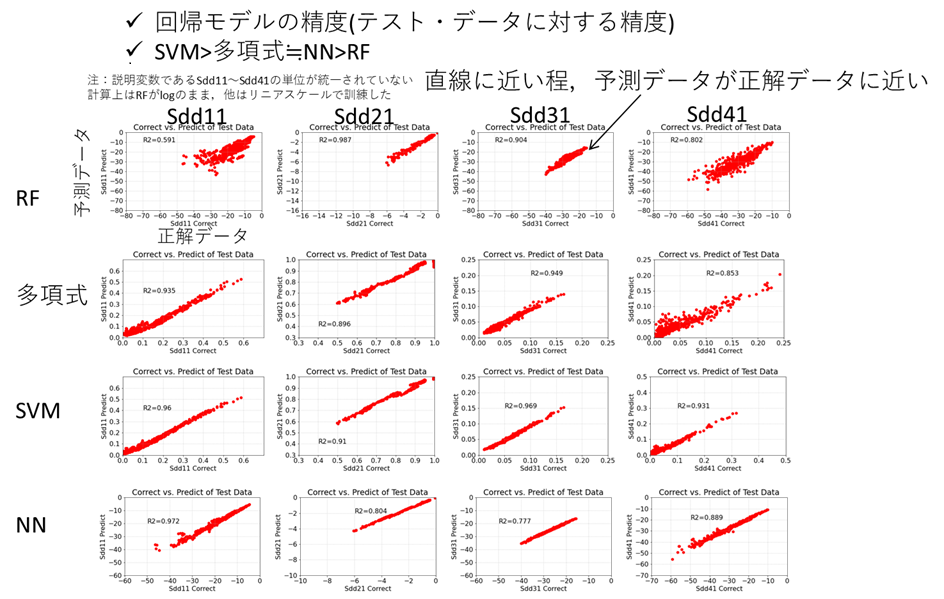

使用する機械学習アルゴリズムは,初学者でも扱いやすいランダム・フォレスト(RF)と,深層学習の基礎となるニューラル・ネットワーク(NN)です.NNは簡便に記述できるKeras(TensorFlow API)を用います.

さらに,差動配線が3本ある場合の12ポートのSパラメータを物理情報から予測し,RFやNNを用いて学習します.このAIを活用して,目的の反射損失・挿入損失・クロストークを満たす配線条件の導出も行います.

最後に,TDR波形から回路構成を予測するAIモデルを作成します.Qucs-Sを使って回路モデルを生成し,NGSPICEでTDR波形を計算します.その計算結果を訓練データとして整理し,AIモデルを学習・推論させるところまで一通り実習します.

|

|

|---|---|

| 図3 2組の差動線路の設計最適化.Sパラメータを機械学習で予測するタスクでは,サポートベクタ・マシン(SVM)が最も有効 | 図4 差動線路設計におけるパレート最適解の抽出.通信規格や設計制約などに合わせて解を選択する |

アジェンダ

(1) 機械学習とは

- 機械学習の概要

- 機械学習と従来の計算処理の違い

- 機械学習の分類

- 機械学習のアルゴリズムの説明

- 機械学習の実例(プリント基板の配線情報から放射電界を予測)

(2) 機械学習の応用事例(座学)

- 差動線路のZoddとZevenを配線情報から予測(順問題・回帰)

- 目的のZodd・Zevenになる差動線路の配線情報を予測(逆問題・回帰)

- 3組の差動線路のSパラメータを配線情報から予測(順問題・回帰)

- 上記3つではランダム・フォレスト,ニューラル・ネットワークを利用 - 3組の差動線路の特性を最適化(最適化問題)

- 遺伝的アルゴリズムを利用 - TDR波形から回路構成を予測(分類)

- ニューラル・ネットワーク

(3) 機械学習の応用事例(実習)

- Raspberry Pi5の使い方

- 差動線路のZoddとZevenを配線情報から予測(順問題・回帰)

- 目的のZodd・Zevenになる差動線路の配線情報を予測(逆問題・回帰)

- 3組の差動線路のSパラメータを配線情報から予測(順問題・回帰)

- 3組の差動線路の特性を最適化(最適化問題)

- TDR波形から回路構成を予測(分類)

(4) 機械学習に必要な環境

- Pythonの基本ツール(pandas, matplotlib, numpy, scikit-learn, TensorFlow, scikit-rf)

- Unix/Linuxのシェルスクリプト(mv, ls, find, grep, sed, for文, if文)

- Gnuplotによるグラフ表示・一括処理

- Awkによる多数ファイル・データ処理

(5) データ処理(実習)

- 訓練データを作るためのデータ処理方法

- TDR波形から回路構成を予測するための訓練データ作成

- Qucs-Sを使ったネットリスト生成

- パラメータ変更による多数のネットリスト生成

- NGSPICEでのシミュレーション

- TDR波形データの整形と訓練・テスト・データ作成

受講対象者

- プリント基板や高周波回路の設計に関わるエンジニア

- 設計効率や自動化に関心のあるエンジニア

- AIモデルを活用して設計の最適化や自動化を行いたい方

- 学生・研究者でAIを回路設計に応用したい方

- 回路シミュレーションやTDR解析を用いたデータ生成・分析に興味のある方

- 実習でのスクリプト操作やデータ処理に抵抗のない方

あると望ましい予備知識

- Unix/Linuxのシェルスクリプト

- Pythonの基礎知識

講演の目標

- AIの利用方法が身につく

- AIを使った設計最適化が可能になる

- AIのアルゴリズムを理解できる

- AIのための訓練データをゼロから作成できるようになる

- Unix/Linuxを使った膨大なデータ処理技術が身につく

- Pythonの基礎知識が身につく

- Raspberry Pi5をLinuxマシーンとして利用できるようになる

受講者が用意するもの

- Raspberry Pi(Pi5推奨)

- リモート接続ソフト(例: RealVNC Viewer for Windows)

ダウンロードはこちら

講師紹介

略歴

- 1994年 東京農工大 電気電子工学科卒

- 1994年 日本航空電子工業株式会社入社.プリント基板設計,シグナル・インティグリティのシミュレーション業務に従事後,USB-IF,PCI-SIG,VESAなどでコネクタの高速伝送規格化活動に携わりながら,ノイズ対策業務を行っている.iNARTE認定EMCエンジニア,EMCマスタ・デザイン・エンジニア

VOD教材[視聴無制限]

主な著書

- [Book/PDF]デシベルから始めるプリント基板EMC 即答200,ZEPエンジニアリング.

- USB Type-Cのすべて,CQ出版社.

- USB3.2のすべて,CQ出版社

- 8K映像/USB3.1対応!ケーブル&コネクタ 10Gbps伝送技術,CQ出版社

- 電子回路シミュレータLTspice設計事例大全,CQ出版社